Startseite » Bauen für die 10-Millionen-Schweiz » «Wir müssen das Zusammenleben neu lernen»

Den Neubau begrenzen, bestehende Gebäude zügig renovieren und deren Nutzung überdenken: Das sind laut Philippe Thalmann, Professor für Stadt- und Umweltökonomie an der EPFL, die Schritte, die wir unternehmen müssen, um die Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig eine ständig wachsende Bevölkerung zu beherbergen.

Wie können wir sicherstellen, dass jeder in Zukunft ein angemessenes Dach über dem Kopf hat? Diese Frage ist angesichts der demografischen, wirtschaftlichen, klimatischen und ökologischen Herausforderungen dringender denn je. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert grundlegende Veränderungen in nahezu jedem Wirtschaftszweig, auch im Bauwesen. Auch unsere Lebensgewohnheiten werden sich anpassen müssen.

Prognosen zufolge wird die Bevölkerung der Schweiz weiter wachsen und bis zum Jahr 2050 10 Millionen Menschen erreichen, gegenüber 9 Millionen heute. Zudem wird die Bevölkerung älter werden, die Zahl der Menschen im Alter von 80 Jahren und mehr wird sich gegenüber heute verdoppeln. Die Wohnungen von morgen müssen diese Trends berücksichtigen. Und sie müssen dazu beitragen, das Netto-Null-Ziel für 2050 zu erreichen, das sich die Schweiz gesetzt hat.

«Die einzige Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, besteht darin, den Bau neuer Gebäude drastisch einzuschränken und die Arbeitskräfte der Bauindustrie auf den Umbau und die Renovierung bestehender Gebäude umzulenken», sagt Philippe Thalmann vom Labor für Umwelt- und Stadtökonomie der EPFL. Durch die Verringerung des Flächenverbrauchs, die Senkung der Kohlendioxidemissionen und weitere Massnahmen wird eine solche Veränderung auch den ökologischen Erfordernissen gerecht. Aber wie kann ein Land, das mit einem anhaltenden Wohnungsmangel konfrontiert ist, eine wachsende Bevölkerung unterbringen, ohne mehr Wohnungen zu bauen?

Für Thalmann liegt die Antwort in einem grundlegenden Paradigmenwechsel: Anstatt unablässig immer mehr Wohnungen zu bauen, sollten wir überlegen, wie wir die bereits vorhandenen besser nutzen können. Denn, so argumentiert der EPFL-Professor, wir haben bereits mehr als genug Platz zur Verfügung.

Wohnraum im Überfluss

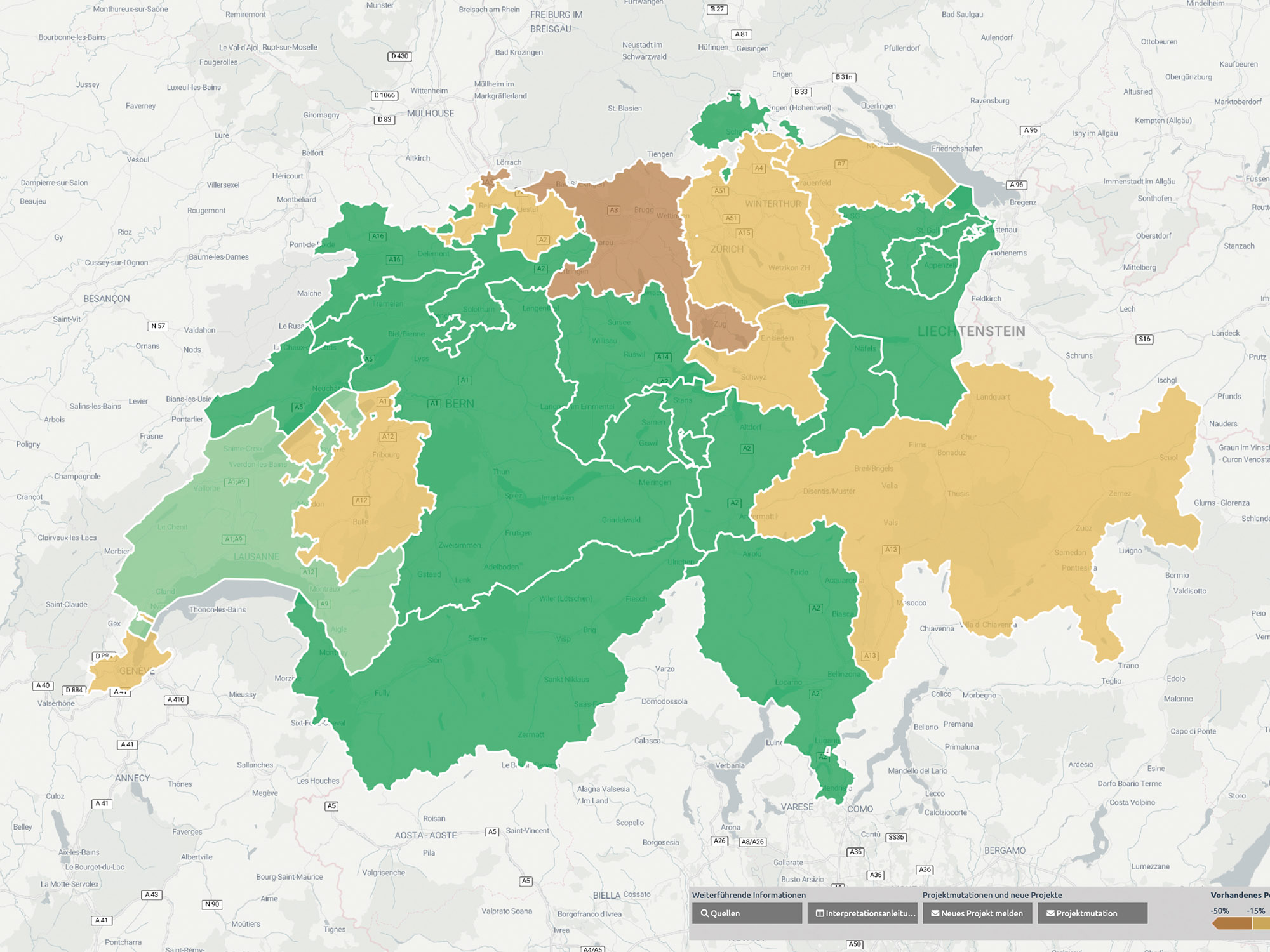

Der Wohnungsbestand der Schweiz ist, gemessen an der Fläche, viel schneller gewachsen als die Bevölkerung: von 34 m² pro Kopf im Jahr 1980 auf 46 m² im Jahr 2020. Auch an Räumen mangelt es nicht: 18 Millionen Zimmer stehen für 9 Millionen Menschen zur Verfügung, also zwei Zimmer pro Person. Sogenannte «leere Schlafzimmer» sind ein grosses Problem – nicht nur in Ferienhäusern. In vielen Hauptwohnsitzen gibt es Schlafräume, die nur genutzt werden, wenn Besuch kommt, die leer stehen, weil die erwachsenen Kinder ausgezogen sind, oder die von getrennt lebenden Paaren, die sich das Sorgerecht teilen, nur teilweise genutzt werden.

«So viel Platz zu haben, ist ein Luxus, den wir uns nicht mehr leisten können», sagt Thalmann. «Wenn wir unseren Wohnungsbestand umstrukturieren und zu den bereits komfortablen Standards der 1990er-Jahre zurückkehren, sollten wir in der Lage sein, die wachsende Bevölkerung unterzubringen.»

Die Wohnungsknappheit in der Schweiz führt Thalmann eher auf die ungleiche Verteilung einer endlichen Ressource zurück als auf einen echten Mangel an Wohnungen: «Wir können die Schweizer Bevölkerung im Grunde in zwei Gruppen einteilen: eine, die vor langer Zeit, als die Preise noch angemessen waren, grössere Häuser gekauft hat, und eine, die erst vor Kurzem in die Schweiz gezogen oder gekommen ist und deren einzige Möglichkeit darin besteht, in einer winzigen Wohnung zu einem exorbitanten Preis zu leben. Es geht also darum, den vorhandenen Wohnungsbestand gerechter zu verteilen.»

Auch das den Vereinten Nationen angegliederte International Resource Panel (IPR) nennt die Verringerung der Pro-Kopf-Fläche als Schlüsselmassnahme für einen nachhaltigeren Wohnungsbau. Laut einem IPR-Bericht aus dem Jahr 2020 könnten durch eine intensivere Nutzung von Wohngebäuden die Treibhausgasemissionen der Bauindustrie in den G7-Ländern bis 2050 um bis zu 70 Prozent gesenkt werden – eine weitaus stärkere Reduktion als durch andere Massnahmen wie die Verbesserung der Recyclingquoten (14 Prozent–18 Prozent), die ressourcenschonendere Gestaltung von Gebäuden (8 Prozent–10 Prozent) oder die Verwendung von Holzbauweisen (1 Prozent–8 Prozent) erreicht werden könnte.

Die Erwartungen zurückschrauben

Dieser neuartige Ansatz für nachhaltiges Wohnen setzt voraus, dass bestehende Ideale infrage gestellt werden, beispielsweise der Wunsch der Menschen nach einem frei stehenden Einfamilienhaus oder einem Zweitwohnsitz, und dass ganz allgemein die Erwartungen an den Platz, den wir für einen angemessenen Lebensstandard benötigen, gesenkt werden.

Die Herausforderung besteht darin, dass die Menschen weniger Platz mit weniger Komfort gleichsetzen werden. Thalmann betont deshalb auch die Vorteile von kleineren Wohnungen: «Die Hälfte der städtischen Wohnungen wird derzeit von einer Person bewohnt, die allein lebt. Gleichzeitig erleben wir eine Epidemie der Einsamkeit. Das beweist, dass mehr Platz nicht glücklich macht. Stellen Sie sich vor, wir würden diesen Menschen mehr gemeinschaftliche Wohnformen anbieten. Sie hätten ihr eigenes Schlafzimmer, eine Kochnische und ein eigenes Bad. Aber als Bonus hätten sie auch gemeinsame Lebensräume wie einen grossen Aufenthaltsraum, einen Garten und andere Annehmlichkeiten. Sie würden dieses Arrangement mit Sicherheit als vorteilhaft empfinden, nicht zuletzt, weil sie mit anderen Mitgliedern ihrer Gemeinschaft in Kontakt treten könnten.»

Thalmann ergänzt, dass die Menschen in Zukunft wahrscheinlich neue Modelle des Zusammenlebens erkunden werden. Das Leben in Wohngemeinschaften wird immer beliebter, und zwar nicht nur bei Studierenden: Auch ältere Menschen interessieren sich für dieses Konzept, das einen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen einer alternden Bevölkerung leisten könnte. In der Zwischenzeit experimentieren Genossenschaften mit neuen Wohnformen, wie beispielsweise Cluster-Apartments und verschiedenen Arten von Öko-Quartieren. «Kurz gesagt, wir müssen das Zusammenleben neu lernen», schliesst Thalmann.

Startseite » Bauen für die 10-Millionen-Schweiz » «Wir müssen das Zusammenleben neu lernen»